Numeri in classe prima: idee utili da neuroscienze, psicologia cognitiva e didattica

Numeri in classe prima: strategie coinvolgenti e scientificamente fondate

A cura di Sonia Gabrielli, insegnante di scuola primaria

Introduzione

L’apprendimento dei numeri in classe prima è un momento cruciale: qui si costruiscono le basi non solo per il calcolo, ma per la comprensione profonda della matematica. Le ricerche neuroscientifiche degli ultimi anni – tra cui quelle condotte da Daniela Lucangeli (Università di Padova) – ci confermano che il percorso verso la competenza numerica è più efficace quando integra esperienze concrete, stimolazione multisensoriale e una dimensione emotiva positiva.

In questo articolo esploriamo strategie pratiche per lavorare con i numeri in classe prima, spiegando perché funzionano e fornendo esempi concreti da usare in classe.

Perché partire dal “senso del numero”

Il cervello dei bambini e i numeri

Secondo Lucangeli, l’idea di numero nasce dall’esperienza: il bambino costruisce il concetto numerico attraverso il corpo, lo spazio e il tempo.

- L’area intraparietale del cervello elabora la quantità e la posizione nello spazio, formando una linea mentale dei numeri.

- L’associazione tra movimento, immagine visiva e linguaggio rafforza il ricordo e il recupero delle informazioni.

- Le emozioni positive attivano sistemi neurochimici (dopamina, ossitocina) che migliorano motivazione e consolidamento della memoria.

Per approfondire

UNICOG - Cognitive NeuroimagingLabsiegler.tc.columbia.edu

La prof.ssa Daniela Lucangeli, ordinaria di Psicologia dell’educazione e dello sviluppo all’Università di Padova, ha approfondito il concetto di “intelligenza numerica” come meccanismo innato, che necessita di essere nutrito fin dai primi anni della vita. In un’intervista afferma:

«Non bisogna aspettare la scuola per nutrire l’intelligenza di quantità… i primi cinque anni sono determinanti»

e avverte che una didattica basata prevalentemente sul calcolo scritto «rischia di determinare questa “cecità al numero”», laddove la manipolazione concreta sarebbe fondamentale.

Nel suo lavoro (con Poli e Molin), L’intelligenza numerica. Abilità cognitive e metacognitive nella costruzione della conoscenza numerica, presenta strumenti didattici, analogici e simbolici, per sviluppare la conoscenza numerica nei bambini di età prescolare e primaria, prevenendo difficoltà di apprendimento. Erickson

In campo clinico e psicoeducativo, Lucangeli ha contribuito ad elaborare test e interventi calibrati sulla metacognizione e le basi cognitive della cognizione numerica, con particolare attenzione a difficoltà come la discalculia. Università di Padova - RicercaWikipedia

Perché (ancora) partire dall’esperienza

Le neuroscienze e la psicologia dello sviluppo convergono su un punto: il senso del numero si costruisce quando i bambini collegano quantità, azioni ed esperienze corporee a rappresentazioni sempre più astratte. La ricerca mostra che la qualità delle esperienze informali con i numeri (giochi, linee dei numeri, conversazioni) predice parte delle differenze iniziali in matematica e che interventi mirati possono ridurre i divari.

>> gablab.mit.eduTaylor & Francis

Intelligenza numerica precoce: Lucangeli ci ricorda che il bambino possiede un’intelligenza di quantità già nei primi cinque anni: capacità di riconoscere quantità, confrontare “di più/di meno”, usare le dita per contare fanno parte del suo patrimonio cognitivo innato. Questo va valorizzato prima ancora che arrivi la scuola, pena “cecità al numero” e apprendimento meccanico. >> direfareinsegnare.education

Potenziare attraverso la manipolazione: Il suo approccio valorizza le attività analogiche e visuo-spaziali (come quelle presenti nel suo volume sopra citato), che permettono di passare dalle quantità percettive ai simboli. >> Erickson

Attività

>> Università di Padova - RicercaWikipedia

Cinque principi operativi (con basi solide)

-

Rappresentazioni multiple e “concreteness fading”

Avvia con oggetti reali e immagini, poi fai emergere strutture sempre più astratte (punti → rekenrek → linea dei numeri → cifre ed espressioni), esplicitando ogni ponte tra una rappresentazione e l’altra. Questo percorso “dal concreto all’astratto” migliora la comprensione e il trasferimento a problemi nuovi, purché le connessioni siano rese esplicite >> ResearchGatePMC -

Pratica distribuita (spacing)

Meglio poco e spesso che tanto tutto insieme: distanziare nel tempo le esperienze rende l’apprendimento più stabile nei bambini della primaria. Programma micro-ripassi di 5–7 minuti più volte a settimana. >> PMCaugmentingcognition.com -

Recupero attivo (retrieval practice)

Non solo spiegare: chiedi ai bambini di ricordare e ricostruire (senza guardare), con domande, giochi “io dico/tu mostri”, mini-quiz orali e con oggetti. Il recupero attivo consolida più della sola rilettura o ripetizione passiva. >> PubMedBruce Hayes -

Interleaving (alternanza ragionata)

Mescola mini-attività su idee vicine (quantità ↔ ordine ↔ decomposizioni) per aiutare a discriminare somiglianze e differenze; evita lunghi blocchi monotematici. >> SpringerLink -

Gioco strutturato con linea dei numeri

Giochi da tavolo lineari (caselle in fila 1→10→20) potenziano il senso di grandezza, il conteggio e l’identificazione di numeri, con effetti che si mantengono nel tempo. Evita piste circolari nelle fasi iniziali. >> Carnegie Mellon UniversityERIC

Routine e attività per la classe prima

1) Subitizing & strutture visive (3–6 minuti, quotidiano)

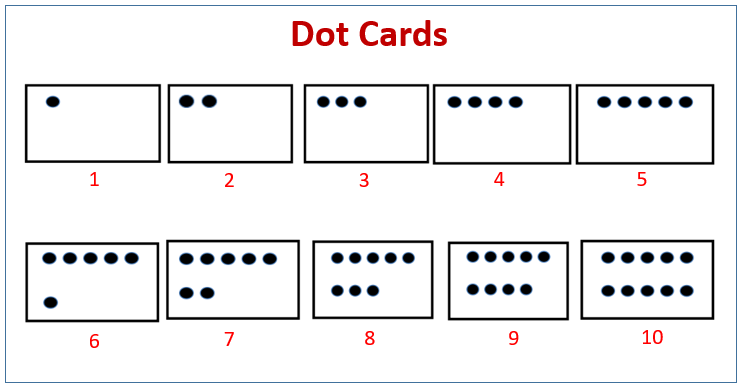

- Flash di dot-patterns (configurazioni del dado/domino, 1–6): mostra per 1–2 secondi, copri e chiedi “Quanti? Come li hai visti?”.

- Variazioni: stessi totali con strutture diverse (es. 5 come 2+3, poi 4+1) e confronto veloce “più/meno/uguale”.

- Perché funziona: allena l’attenzione alle partizioni e prepara alle strategie di calcolo entro la decina. >> ResearchGate

2) Rekenrek e decomposizioni

- Sequenze: mostra 5 (tutta la fila rossa), poi “5 e 1”, “5 e 2”, … fino a 10; verbalizza sempre la struttura (“Lo vedo come 5 e 2”).

- Passaggio alla linea dei numeri: “Dove abita 7? È 5 e 2… allora sta due passi dopo il 5”.

- Legame con la ricerca: mappare grandezze su strutture lineari sostiene lo sviluppo di strategie e stime più accurate. >> siegler.tc.columbia.edu

3) Giochi lineari dei numeri (10–15 minuti)

- Pista 1–20: un dado 1–3; ogni mossa richiede di dire da a (“Ero sul 6, faccio 2 passi: 7, 8”).

- Carte “salti intelligenti”: +2, +3, −1 per introdurre differenze e inversi.

- Effetti attesi: migliorano conteggio, riconoscimento di numerali e comprensione di grandezza. >> Carnegie Mellon University

4) Ginnastica delle dita (finger gnosis) (3 minuti)

- Ad occhi chiusi: tocca un dito della mano del bambino (o due insieme); lui nomina quale/i.

- “Mostra X con le dita in due modi diversi” (es. 4 = 1+3, 2+2).

- Perché è utile: la consapevolezza digitale è legata all’avvio delle abilità numeriche; interventi brevi di training mostrano effetti su compiti aritmetici in prima. >> PMCjnc.psychopen.euFrontiers

5) Number Talks & conta corale (5–10 minuti)

- Domande essenziali: “Quanti modi per fare 8?”, “Come lo sai?”, “Qual è la tua prima mossa per arrivare a 10?”.

- Conta corale avanti/indietro con fermate strategiche (pausa su 9→10 per evidenziare il cambio di decina).

- Perché funziona: recupero attivo, verbalizzazione delle strategie e confronto tra rappresentazioni. >> Bruce Hayes

>> Number Talks

6) Problemi in contesti “snelli”

Storie minime con numeri piccoli e oggetti reali (tappi, bastoncini, carte puntinate). Evita un eccesso di dettagli tematici nelle prime fasi, che può vincolare il trasferimento. Mantieni generica la struttura mentre sfumi il supporto concreto. >> PMModelli di attività pronte per l’aula

Creare un’area in classe con materiali di vario tipo (pietre, conchiglie, mattoncini, tappi) da usare per giochi di raggruppamento, confronto, seriazione.

Obiettivo: rafforzare il senso del numero e la stima di quantità.

Subitizing visivo (flash di 2–3 secondi)

Proporre carte o schede con rappresentazioni diverse della stessa quantità (punti, dita, oggetti) per allenare il riconoscimento rapido senza contare.

Obiettivo: riconoscere quantità senza contare, vedere strutture (5 e 10).

Come: mostrare dot cards per 2–3 s; chiedere “Cosa hai visto? Come lo sai?”. Varianti: stessi totali con configurazioni diverse; comporre/scomporre (5 come 2+3).

Perché funziona: potenzia stime di quantità e strategie additive precoci. Materiali pronti all’uso nelle “dot cards” (immagine sopra).

Rekenrek routine (1–2 minuti al giorno)

Obiettivo: interiorizzare strutture di 5 e 10, automatizzare fatti entro il 20.

Come: mostrare configurazioni, chiedere spiegazioni (“vedo 5 rossi e 3 bianchi: 8”). Collegare subito a espressioni (8=5+3).

Perché funziona: modello lineare-strutturale che riduce il carico cognitivo rispetto al conteggio unitario; supportato da evidenze su apprendimenti precoci e traiettorie. (Vedi immagini rekenrek sopra.) >> Taylor & Francis

Linea dei numeri a grandezza naturale

Usare nastri adesivi sul pavimento per creare linee numeriche percorribili a piedi, favorendo l’associazione tra numero e posizione nello spazio.

Obiettivo: mappare quantità → spazio → numero, stimare posizioni, capire “più/meno” come distanza.

Come: nastro sul pavimento, tacche equidistanti 0–20; attività motorie (salto di +2, –1; “Dove sta l’8 tra 0 e 10?”).

Perché funziona: rappresentazioni lineari ben calibrate predicono migliore stima numerica e supportano calcolo mentale. (Vedi immagini sopra.)

>> PubMed

Giochi da tavolo lineari 1–20

Obiettivo: raffinare la rappresentazione lineare delle grandezze e il conteggio in avanti/indietro.

Come: percorsi rettilinei numerati; si avanza di tanti passi quanti indica il dado, dicendo i numeri delle caselle.

Perché funziona: i board games lineari aumentano confronto di grandezze, stima sulla linea e facilitano futuri apprendimenti aritmetici, più dei giochi a percorso circolare o non numerati.

- Rafforza la mental number line (Lucangeli, 2017).

- Integra linguaggio e visione spaziale.

- Introduce la nozione di operazione come spostamento.

Come utilizzare questi giochi in classe

| Elemento | Vantaggio pedagogico |

|---|---|

| Percorso lineare (1–20) | Rende intuitiva la nozione di ordine, succedersi e distanza tra i numeri. |

| Attività motoria + verbale | Il movimento della pedina e la lettura ad alta voce consolidano il senso di numero come posizione. |

| Rappresentational mapping | Collegamento chiaro tra la rappresentazione fisica (percorso) e la linea dei numeri mentale, migliorando l’aritmetica (Siegler & Ramani, 2009) ScienceDirect. |

Indicazioni operative per l’uso in aula

Materiali necessari:

Stampa o crea un grande tabellone lineare 1–20.Pedine e dado (preferibilmente 1–3) per movimentare il gioco.

Modalità di gioco:

Deve dire ad alta voce i numeri attraversati (“Sono sul 5, ora il 6, poi il 7…”), per favorire il conteggio verbale e associativo.

Varianti didattiche:

Aggiungi carte “+2” o “−1” per integrare operazioni semplici.

Counting Collections (collezioni da contare)

Obiettivo: passare dal conteggio per 1 al raggruppamento in 2, 5, 10; introdurre base dieci senza schede.

Come: sacchetti con bottoni/paste/clip; i bambini decidono come organizzare e tenere traccia; documentano con disegni/equazioni.

Perché funziona: crea connessioni tra strategia, rappresentazione e linguaggio matematico; si innesta sulle learning trajectories note (conteggio → raggruppamento → valore posizionale).

“Parla-pensa-mostra” (number talks brevi)

Obiettivo: emersione di strategie, metacognizione, lessico matematico.

Come: problemi orali molto semplici (es. 9+3, 14–9), tempo di pensiero, condivisione di strategie diverse ancorate a rekenrek/linea/dieci-frame.

Perché funziona: integra recupero attivo e spiegazione, due leve con solide basi sperimentali. >> learningtrajectories.org

Mani e dita come strumenti cognitivi

Obiettivo: coordinazione quantità-gesto, mappatura parte/tutto.

Come: giochi di finger-gnosia (toccare dita senza guardare, imitare pattern, “mostra 7 in due modi”); collegare a rekenrek e a fatti di 10.

Nota di prudenza: alcuni studi mostrano associazioni e possibili effetti di training, ma l’evidenza è eterogenea; usiamole come ponte, non come fine.

>> ResearchGate

Micro-sessioni di pratica “spaziata & mista”

Obiettivo: consolidare senza noia.

Come: 5 minuti al giorno con 5–6 prompt misti (subitizing, stima sulla linea, un fatto entro 10, un confronto > <, un “spiega come sai”). Ripassare gli stessi obiettivi a distanza di giorni.

Perché funziona: distribuzione e variazione potenziano ritenzione e trasferimento. >> learningtrajectories.org

Software e strumenti strutturati

Utilizzare attività interattive come per esempio il kit L’intelligenza numerica di Lucangeli, Poli e Molin, che lavora su processi semantici, lessicali e sintattici del numero attraverso il gioco.

Una micro-progressione per le prime 6 settimane

Settimane 1–2

Subitizing quotidiano 1–5; rekenrek fino a 5; linea dei numeri 0–10 (saltelli di +1/−1).Giochi: pista 1–10 con dado 1–2.

Settimane 3–4

Subitizing 1–6 (configurazioni variate).Rekenrek fino a 10; decomposizioni di 6–10; primi ponti al simbolico (6 = 4+2 ecc.).

Pista 1–20, carte +2/−1; prime storie di addizione/rimozione.

Settimane 5–6

Linea dei numeri 0–20 con “fermate” alla decina; salti di +2/+3.Equivalenze strutturali: 8 come 5+3 ↔ posizione sulla linea ↔ pattern di punti.

Didattica a stazioni: alterna 6 brevi stazioni (subitizing, rekenrek, linea, problemi, giochi lineari, registro simbolico).

Questa progressione realizza concreteness fading (oggetti → schemi → simboli) con spacing, retrieval e interleaving incorporati. ResearchGateaugmentingcognition.comPubMedSpringerLink

Valutazione formativa (rapida ma informativa) “leggera” (che fa apprendere)

- Stime sulla linea: “Dov’è il 7 tra 0 e 10? E il 14 tra 0 e 20?” (guardare la coerenza più dell’esattezza puntuale). >> PubMed

- Racconta la tua strategia: rubric a 3 livelli (conta-tutto → raggruppa/compone → usa relazioni 5/10). >> Taylor & Francis

- Spaced checks: 4–6 item misti, senza tempo, ogni 5–7 giorni; riprendere ciò che non è stabile. >> learningtrajectories.org

- Exit ticket orale (30 secondi): “Mostrami 7 sul rekenrek in due modi”.

- Mini-sondaggi a tappeto: dita sotto il banco → al segnale “mostra 6”, poi chiedi “Chi l’ha fatto 5+1? Chi 3+3?”.

- Diari visivi: ogni bambino fotografa (o disegna) un modo diverso di vedere 8; la settimana dopo prova a ricordarli senza guardare (retrieval). Bruce Hay

Inclusione e bisogni educativi speciali

riconoscere precocemente segnali di rischio per discalculia

- Attenzione a campanelli ricorrenti nonostante l’insegnamento: difficoltà marcate e persistenti nel collegare quantità e cifre, nell’ordinare numeri, nel subitizing del dado/domino, nel ricordare fatti aritmetici molto semplici, nell’orientarsi su una linea dei numeri. In questi casi:

- Osservare sistematicamente con compiti brevi su confronto di quantità, enumerazione, localizzazione su linea dei numeri.

- Confrontarsi con il team e la famiglia; valutare l’uso di screening standardizzati come primo passo informativo (es. strumenti ispirati al Dyscalculia Screener di Butterworth; l’eventuale diagnosi richiede test psicometrici e criteri clinici). Digital Commons USFPMC

- In classe, risulta utile didattica esplicita, multisensoriale e progressiva, con collegamenti ripetuti quantità↔parola↔cifra↔posizione. dyslexiafoundation.org

- Diagnosi precoce delle difficoltà numeriche: strumenti di screening (es. Dyscalculia Screener) esistono dai 6 anni in su; in prima primaria è fondamentale la prevenzione con esperienze ricche e guidate. >> EEF

- Strumenti di screening per la discalculia sviluppati da Lucangeli e collaboratori sono principalmente il Test di Discalculia Informatizzato (Lucangeli, Tressoldi, Molin, Poli, & Zorzi) e il ABCA (Valutazione del Calcolo Aritmetico). Il primo è un test informatizzato che valuta le abilità di calcolo dalla terza elementare alla terza media, analizzando quattro aree specifiche: senso del numero, fatti numerici, dettato di numeri e calcolo a mente, Erickson. L'ABCA, invece, è uno strumento cartaceo che si concentra sulla valutazione del calcolo aritmetico

- Accessibilità: routine prevedibili, gesti/visuali consistenti (stesse configurazioni per 5 e 10), linguaggio esplicito e multimodale. >> Taylor & Francis

Materiali poveri, impatto alto

- Tappi / sassolini in sacchetti da 10; domino; rekenrek artigianale (cartone + cannucce + perline); piste lineari stampate 1–20; carte salto (+1,+2,−1, “torna al 10”).

- Linee dei numeri fisiche sul pavimento: camminare i salti e poi “dirli senza camminare”.

- Materiali manipolativi

- Abaco a 20 palline: per contare, fare salti di 2, di 5, confrontare quantità.

- Reggi libri numerici (numeri stampati su cubi): per costruire sequenze e fare confronti.

- Linee dei numeri in classe: corda o nastro con cartoncini numerati appesi.

- Attività motorie numeriche

- Portare il corpo nel conteggio: saltare sulle caselle, camminare lungo una linea numerata disegnata a terra, lanciare un dado e fare passi corrispondenti.Motivazione neuroscientifica: movimento + conteggio = consolidamento nelle aree cerebrali visuo-spaziali e motorie.

Perché tutto questo funziona

Daniela Lucangeli evidenzia che:

- La sequenzialità fisica riprodotta nei giochi lineari attiva la linea mentale dei numeri, fondamentale per orientarsi nel calcolo.

- L’integrazione visivo–spaziale–linguistica rende l’informazione più stabile in memoria a lungo termine.

- La dimensione ludica genera emozioni positive che abbassano l’ansia da prestazione e aumentano la motivazione intrinseca.

- L’uso di operazioni come “+2” o “salta al 15” stimola il calcolo ragionato, rafforzando la flessibilità numerica.

Le attività sopra descritte si basano su evidenze scientifiche che dimostrano come:

- Il passaggio dall’analogico al simbolico faciliti la comprensione (Dehaene, 2011; Lucangeli et al., 2003).

- La dimensione emotiva dell’apprendimento numerico sia determinante (Lucangeli, 2020).

- La stimolazione precoce e diversificata prevenga difficoltà persistenti (Butterworth, 2013; Lucangeli, 2004).

Lucangeli, D., Poli, S., Molin, A. (2003). L’intelligenza numerica. Abilità cognitive e metacognitive nella costruzione della conoscenza numerica dai 6 agli 8 anni (Vol. 2). Erickson. Erickson

Lucangeli, D. (intervista). L’intelligenza di quantità come meccanismo innato da nutrire precocemente, e i rischi dell’apprendimento freddo e verbale. direfareinsegnare.education

Lucangeli, D., e collaborazione nel Dip. di Psicologia dello Sviluppo, con numerosi contributi su cognizione numerica, disturbi dell’apprendimento, screening e intervento. Università di Padova - RicercaWikipedia

Dehaene, S. (2011). The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics (Rev. & Updated ed.). Oxford University Press. Sintesi accessibile del substrato neurocognitivo del numero. gablab.mit.edu

Clements, D. H., & Sarama, J. (2020). Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach (3rd ed.). Routledge. Quadro operativo per progettare progressioni e attività. Taylor & Francis

Siegler, R. S., & Booth, J. L. (2004). Development of numerical estimation in young children. Child Development, 75(2), 428–444. Rilevanza della rappresentazione lineare delle grandezze. PubMed

Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2009). Playing linear number board games—but not circular ones—improves low-income preschoolers’ numerical understanding. Journal of Educational Psychology, 101(3), 545–560. Evidenze su board games lineari. Linea dei numeri e giochi lineari (evidenza di impatto e stabilità). siegler.tc.columbia.eduCarnegie Mellon University

Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2008). Playing linear numerical board games promotes low-income children's numerical development. Developmental Science, 11(5), 655–661. Studio cardine sull’efficacia dei percorsi lineari.

Butterworth, B. (2003/2005). Dyscalculia Screener. nferNelson/GL Assessment. Strumento standardizzato di screening (6–14 anni). EEF

Learning Trajectories: guida sintetica online e materiali operativi. learningtrajectories.org

Finger gnosis e primi numeri (rassegne e interventi). PMCjnc.psychopen.eu

Clements & Sarama su learning trajectories in matematica precoce. mheducation.com

Fyfe & McNeil su concreteness fading (rassegna e studi sul trasferimento). ResearchGate

Nessun commento:

Posta un commento